アルバイトの面接、転職活動時の履歴書あとはパスポートやマイナンバーカードなど申請書の際に何かと必要になりますが証明写真をいざ撮りに行こうと思うと少し面倒ですよね。

この記事ではコンビニでボックス証明写真機を使わずにマルチコピー機で証明写真を発行する方法をご紹介いたします。

まずスマホやデジカメで写真を撮影(自撮り)する

証明写真ということでまず写真がないと始まりません。

iPhoneなどのスマホやデジカメで撮影して証明写真として印刷する写真を用意しましょう。

証明写真用写真撮影のコツ

コツとしては場所は背景がなるべく白い壁にして自撮りか家族、ご友人などに頼んで撮ってもらいましょう。

服装やお化粧などは就活、転職活動などの履歴書用でなくても「控えめ」にしておいたほうが撮った写真をまた使う機会がある場合があったりするかもと考えると良いと思います。

証明写真を印刷する前に証明写真の心得的なコツをまとめておきます。

- 背景はなるべく白い壁が良い

- 服装や化粧は「控え目」で間違いなし

- 昼間でも部屋の明かりをつける(白色ライトがおすすめ)

- スマートフォンの自撮りの場合セルカ棒があれば使う

- スーツやシャツを着る場合模様の細かいストライプはやめたほうがいい

上の3点は背景や服装や化粧、ライトの話でおわかりいただけると思うのですが、下の2点は実際に私が自撮りやシャツを着用した際の失敗談を基に紹介いたします。

セルカ棒/自撮り棒の使用について

まず証明写真用写真自撮りの際のセルカ棒の推奨は自撮りの際に画面の真ん中に自分の顔が来るようにと撮影し、どうしても腕を伸ばさなくてはいけませんでした。

実際にそう撮影すると肩が上がってしまっていて証明写真にする際に不自然な仕上がりになってしまいます。

模様の細かいストライプなど着用する服の柄について

模様の細かいストライプがよくないのは、模様が細かすぎると写真にした際にぼけてしまう可能性があるからです。

実際に模様の細かいストライプのシャツを着て証明写真用に写真を自撮りしましたが、模様がぼけてしまいました。

証明写真用写真をご自身で撮影する際は、以上のことを気を付けて写真の撮影をしてみてください。

写真撮影のおすすめアプリ

コンビニで印刷する証明写真を撮影するにはあるアプリの使用をおすすめいたします。

「履歴書カメラ」はリクルートが提供するiPhone/Android対応の無料アプリで、証明写真を印刷するのに適したアプリです。

アプリからカメラを起動することでカメラ内に「頭の頂点」「あごのライン」「中心線」が表示されているので通常のスマホに内蔵されているカメラよりキレイに撮りやすくなっています。

【表:アプリ詳細情報】

| 内容 | 項目 |

| アプリ名 | 履歴書カメラ |

| 提供元 | リクルート |

| 対応OS | iOS11以降 Android4.4以上 |

| 価格 | 無料 |

| インストール先リンク | iPhone Android |

Storeでの口コミも良くアプリの評価も高評価が多い印象です。

アプリで証明写真のサイズ選択ができる

さらにこの履歴書カメラのすごいところは撮影した写真を用途別にサイズ選択できるところです。

サイズを以下のように選択することができ、「履歴書」や「マイナンバーカード」など証明書別に選択できることからサイズ選択に迷うことも少なくなります。

| 用途 | サイズ |

| 履歴書/TOEIC用 | 3.0×4.0cm |

| 運転免許証用 | 2.4×3.0cm |

| マイナンバーカード/住基カード用 | 3.5×4.5cm |

反対にこのサイズ以外のサイズは履歴書カメラで撮影した場合、コンビニで印刷することができません。

この履歴書カメラで撮影した写真を画像データとしてコンビニのマルチコピー機に送信して印刷します。

その他のおすすめアプリ

履歴書カメラでは印刷できる証明写真のサイズに制限が出てしまいます。

6×4cmや7×5cmなどのサイズの証明写真をコンビニで印刷する際はそのサイズに合った写真が撮影できるアプリが必要になります。

履歴書カメラに無いサイズの証明写真をコンビニで撮影する際には「ピクチャン」をおすすめいたします。

ピクチャンも証明写真用の写真をスマホで撮るためのアプリでバリューコミットメントが提供するiPhone/Android対応の無料アプリです。

「サイズを指定する」から任意のサイズ指定をすることができ、6×4cmや7×5cmなどのサイズを指定することができます。

サイズを選択した後にアプリ内でカメラが起動し線に合わせて簡単に写真を撮ることができます。

「ピクチャン」で撮影した写真はコンビニの「ネットプリント(ネットワークプリント)」というマルチコピー機のサービスを利用して印刷します。

コンビニでの証明写真の印刷方法

証明写真となる写真を撮影したらあとはコンビニに行って、写真をマルチコピー機に送信して印刷するだけとなります。

セブンイレブン、ファミリーマート、ローソン各コンビニでの証明写真の印刷方法/やり方を見てみましょう。

セブンイレブンで証明写真を印刷するやり方

セブンイレブンで証明写真を印刷するやり方は証明写真の送信方法とマルチコピー機の操作方法を以下の別記事にまとめてあります。こちらをご確認ください。

ファミマで証明写真を印刷するやり方

ファミリーマートで証明写真を印刷するやり方は、証明写真の送信方法とマルチコピー機の操作方法を以下の別記事にまとめてあります。こちらをご確認ください。

ローソンで証明写真を印刷するやり方

ローソンで証明写真を印刷するやり方は、証明写真の送信方法とマルチコピー機の操作方法を以下の別記事にまとめてあります。こちらをご確認ください。

衝撃!プリント料金/値段は1枚30円から

コンビニで証明写真を印刷する際の料金/値段はなんと最安で1枚30円から印刷することができます。

これは上記で紹介した「履歴書カメラ」を使って写真を撮影することで実現します。

他に証明写真用の写真を撮影できるアプリ「ピクチャン」や「ファミマフォト」を使ってコンビニで証明写真を印刷する場合は、コンビニ各社のマルチコピー機に設定されている証明写真の印刷料金である1枚200円となります。

コンビニで証明写真を1枚30円で印刷する方法は以下の記事にまとめてあります。

料金/値段比較

最安だと1枚30円で証明写真を印刷することができるコンビニですが、コンビニ以外のところで証明写真を印刷すると一体いくらかかるのでしょうか。

ボックス証明写真機と写真専門店で証明写真を撮影する際の値段も見てみましょう。

| 証明写真サービス | 値段(税込み) |

| コンビニ(マルチコピー機) | 30円~ |

| ボックス証明写真機 | 800円~ |

| ピノキオ | 2,900円~ |

| パレットプラザ | 1,728円~ |

街中で見かけるボックス証明写真機で証明写真を印刷する場合、料金は意外と千円ほどになってしまい、写真をプロが撮ってくれる専門店での撮影は当然もっと高くなります。

コンビニでの印刷料金はスマートフォンでアプリを使って写真を撮影して、自分でコンビニで印刷するという全ての工程をセルフでやるからこそ実現できるものとなります。

セルフでやるのは面倒で証明写真機で撮影したいというかたは以下の記事で証明写真機が設置されているコンビニを探すことができます。ぜひご確認ください。

コンビニで印刷した証明写真の画質

せっかくコンビニで格安で証明写真を印刷できたのに結局、証明写真として使える画質でなければ意味がないですよね・・・

そんなコンビニで印刷された証明写真はどんな画質なのでしょうか。見てみましょう。

実際に印刷した証明写真

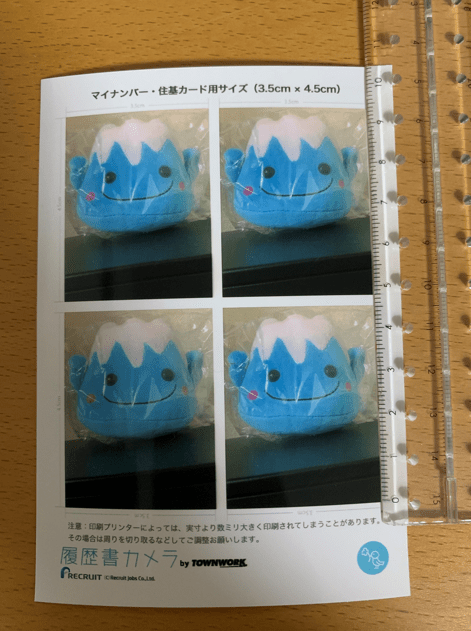

こちらが実際にiPhone Xsで履歴書カメラのアプリを使ってセブンイレブンさんで印刷した証明写真です。

いかがでしょうか。写っているのが人でないため少しわかりづらいですが問題のない、納得の仕上がりになっていると感じます。サイズもバッチリでマイナンバーや住基カードの申請時に必要な際の写真サイズになっています。

シール紙に印刷することもできる

印刷用紙はL判サイズの写真用紙で紙の質感も普通のものです。

マルチコピー機がシールになっている写真用紙に対応している場合はシールの写真用紙に証明写真を印刷することも可能です。

現在はローソンの新型マルチコピー機のみシール用紙に対応しています。

スマホ以外のメディアから証明写真の印刷は可能?

ここまでスマホ(アプリ)を使った写真の印刷方法をご紹介してきましたが、USBメモリーやSDカードに保存した証明写真をコンビニで印刷することはできるのでしょうか。

結論から申し上げるとコンビニでスマホ以外のUSBメモリーやmicroSDカードからの証明写真の印刷はできます。

USBやSDカード/メモリースティックにも対応

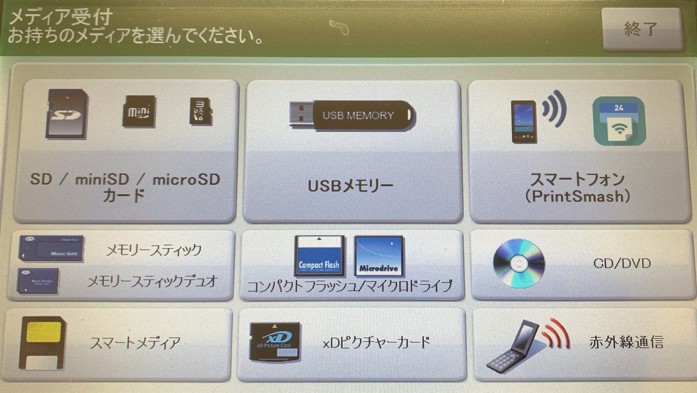

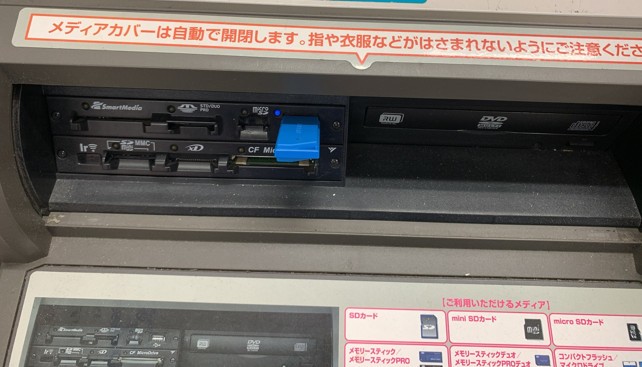

印刷方法はスマホからの印刷とほとんど変わらず、メディア選択画面でスマートフォンを選んでいたのをお手持ちのメディアUSBやSDカードを選べばOK。

写真と言っても結局は画像データなので、スマホに入っていようがUSBなどのメディアに入っていようが、その印刷したい写真のデータがはいいていればOKです。

こちらはファミリーマートのメディア選択画面なのですが、スマートフォン以外にも様々なメディアに対応しているのがおわかりいただけると思います。

しかもメディアからの印刷の場合、ネットプリント/ネットワークプリントではないので各社のマルチコピー機アプリが必要ありません。

マルチコピー機にお手持ちのメディアを差し込んで直接コピー機に読み込ませるかたちになります。

最後に

いかがでしたでしょうか。コンビニでの証明写真発行についてアプリのやり方、使用方法や料金/値段、お得情報を紹介してきました。

就活や転職活動、アルバイト面接などの履歴書やパスポート、マイナンバーカード、運転免許証などの身分証明書の発行の申請の際に必要になる証明写真。

これまでは証明写真機を探していた方も多かったのではないでしょうか?

それが近くのコンビニ(主にセブン、ファミマ、ローソン)で印刷できるなんてほんとうに便利な世の中になりましたね。

ちょうど証明写真が撮りたかったという方はぜひお近くのコンビニエンスストアで証明写真を印刷してみてはいかがでしょうか。![]()